토니상 6관왕, 그러나…'K-뮤지컬'은 지금 이름표를 뗄 것인가, 말 것인가의 기로에 섰다

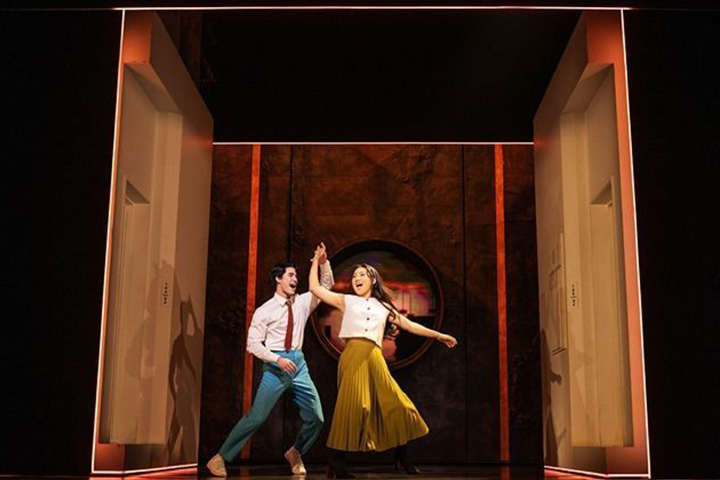

2025년, 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’이 미국 브로드웨이의 심장부에서 최고 권위의 토니상 6개 부문을 휩쓸고, ‘위대한 개츠비’가 한국 제작사의 이름으로 당당히 무대에 오르는 쾌거를 이뤘다. K-팝과 K-드라마의 뒤를 이어 K-콘텐츠의 새로운 주역으로 떠오른 순간이다. 그러나 이 눈부신 성취의 이면에서, 한국 뮤지컬계는 ‘K’라는 이름표가 주는 무게와 영광에 대한 복잡하고 진지한 성찰의 시간을 보내고 있다. 과연 우리는 ‘K’라는 수식어에 기뻐해야만 하는가, 아니면 이제 그 너머를 바라봐야 하는가.

2025년, 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’이 미국 브로드웨이의 심장부에서 최고 권위의 토니상 6개 부문을 휩쓸고, ‘위대한 개츠비’가 한국 제작사의 이름으로 당당히 무대에 오르는 쾌거를 이뤘다. K-팝과 K-드라마의 뒤를 이어 K-콘텐츠의 새로운 주역으로 떠오른 순간이다. 그러나 이 눈부신 성취의 이면에서, 한국 뮤지컬계는 ‘K’라는 이름표가 주는 무게와 영광에 대한 복잡하고 진지한 성찰의 시간을 보내고 있다. 과연 우리는 ‘K’라는 수식어에 기뻐해야만 하는가, 아니면 이제 그 너머를 바라봐야 하는가.최근 열린 ‘뮤지컬포럼’에서는 이러한 고민이 수면 위로 떠 올랐다. 참석자들은 입을 모아 ‘K-뮤지컬’이라는 인위적인 규정을 넘어, 지난 60년간 한국 뮤지컬이 쌓아 올린 고유의 본질과 역사 속에서 정체성을 찾아야 할 때라고 목소리를 높였다. 이제는 ‘K’라는 브랜드에 기댈 것이 아니라, 무엇이 한국 뮤지컬을 특별하게 만드는지, 그 힘의 원천은 어디에 있으며, 이를 통해 어떻게 세계와 소통할 것인지에 대한 근본적인 답을 찾아야 한다는 절박함이 묻어났다.

한국 뮤지컬의 역사는 1960년대, 서양의 양식을 받아들이되 한국적 소재와 정서를 녹여내려 했던 ‘혼종성(Hybridity)’에서 태동했다. 1966년 ‘살짜기 옵서예’는 그 첫 결실이자 한국 창작 뮤지컬의 효시였다. 이후 브로드웨이와 웨스트엔드의 최신 히트작들을 발 빠르게 수입하며 양적 성장을 이루는 동시에, 서구의 문법을 우리만의 방식으로 소화하고 체화하는 기나긴 과정을 거쳤다.

이 과정에서 한국 뮤지컬은 세계 어느 곳에서도 찾아보기 힘든 자신만의 독특한 DNA를 구축했다. 그것은 바로 화려한 스펙터클이나 거대한 쇼보다, 인물의 내면에 깊이 파고들어 그 감정선을 촘촘하게 쌓아 올리는 ‘서사 중심주의’다. 주인공의 고뇌와 성장을 집요할 정도로 설득력 있게 풀어내 관객이 인물의 삶에 완벽하게 감정 이입하게 만드는 힘. 이것이 바로 한국 뮤지컬의 가장 강력한 무기이자 경쟁력으로 자리 잡았다.

이러한 서사의 힘은 세계적으로 유례없는 ‘N차 관람’ 팬덤 문화를 탄생시켰다. 한국의 뮤지컬 팬들은 단순히 작품을 수동적으로 소비하지 않는다. 매 회차 달라지는 배우의 미세한 호흡, 눈빛, 감정선을 적극적으로 포착하고 해석하며 작품의 세계를 스스로 확장하고 풍성하게 만든다. 이는 제작사에게는 안정적인 수익 기반을, 작품에는 긴 생명력을 불어넣는 강력한 원동력이 된다. 깊이 있는 서사와 이를 열정적으로 지지하는 팬덤의 유기적인 결합이야말로, 오늘날의 ‘K-뮤지컬’ 현상을 만든 실질적인 동력인 셈이다.

최근의 해외 진출 성공은 이러한 정체성 논의에 더욱 불을 지폈다. 이제 ‘어떻게 K-뮤지컬을 알릴까’를 넘어, ‘무엇을 K-뮤지컬이라 부를 것인가’라는 본질적인 질문에 답해야 할 시점이다. ‘어쩌면 해피엔딩’의 박천휴 작가가 “K-뮤지컬의 정의는 관객의 몫”이라고 말했듯, 창작자들은 인위적인 규정에 얽매이기보다 진정성 있는 이야기 자체에 집중해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다.

실제로 한국 뮤지컬의 세계화 전략은 하나의 정형화된 모델을 따르지 않는 유연함이 특징이다. ‘위대한 개츠비’처럼 한국 제작사가 IP 개발부터 현지 스태프와의 협업까지 주도하며 세계 시장의 중심부를 직접 공략하는 ‘제작 시스템 수출’ 모델이 있는가 하면, ‘어쩌면 해피엔딩’처럼 국내에서 검증된 작품의 라이선스를 판매하거나 현지화하여 아시아 시장에 깊숙이 스며드는 ‘콘텐츠 현지화’ 모델도 있다.

이처럼 다각적인 전략은 ‘K’라는 이름표에 갇히지 않고 작품 고유의 매력으로 승부하겠다는 자신감의 표현이다. 이제는 뮤지컬 산업 자체의 안정적인 토대를 마련할 ‘뮤지컬산업 진흥법’ 제정과 같은 내실 다지기에 집중해야 할 때다. 60년 역사가 응축된 서사의 힘, 세계가 주목하는 팬덤의 열정, 그리고 유연한 세계화 전략. 이것이야말로 ‘K’라는 이름의 무게를 넘어, 한국 뮤지컬이 나아갈 새로운 길을 밝혀줄 진정한 원동력이다.

* 시사픽커 뉴스 무단전재 및 재배포금지